En arrivant depuis Aïn el Aouda en direction du sud est, la route commence une série de lacets dans des terrains géologiques visibles en de nombreux points sur les bas côtés de la route.

1er arrêt.

Ces roches visibles sur 3 mètres de hauteur

sur le bord de la route (attention à la circulation dense sur

celle ci) présente une alternance de couches de roches de couleurs

marrons qui sont à première vue dans tous les sens.

En

regardant de près, deux types de roches sont clairement distinguables.

Certaines de ces couches présentent une roche compacte, apparaissant en relief, au toucher particulièrement rugueux.

Les autres couches présentent une roche très friable, douche au toucher, apparaissant le plus souvent en creux. Ce sont exactement les mêmes roches qui se retrouvent au niveau de l’arrêt suivant.

Photographie de près illustrant l’alternance des strates. Préparer le dossier photos en conséquence.

La roche dure correspond à du grès : une roche sédimentaire

détritique formée essentiellement de grains de quartz (qui

peuvent rayer le verre) soudés par un ciment. La roche plus tendre

correspond à des pélites : une roche sédimentaire

détritique formée essentiellement d’argiles compactées.

Aucun fossile n’a été trouvé dans ces arrêts,

mais ces roches sont datées du Carbonifère (-359,2 à -

299 millions d’années).

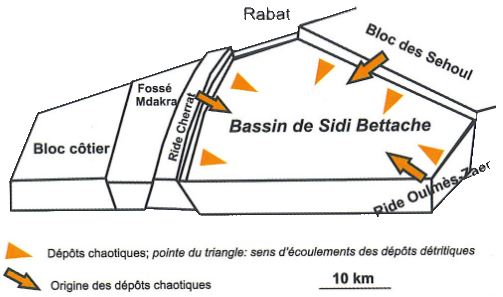

Ainsi ces roches illustrent des dépôts en milieu marin, avec une alternance de dépôt d’argile et de grains de sables qui après diagenèse donnent les pélites et les grès. Ces formations prenant le nom de flysch se déposent dans une bassin sédimentaire, le bassin subsident de Sidi Bettache, alimenté par des reliefs environnants subissant l’érosion, par exemple le bloc Sehoul au Nord.

Au fur et à mesure que le fond du bassin s’enfonce, de nouveaux sédiments se déposent en alternance.

Toutefois les strates de grès et de pélites observées à cet endroit ne sont pas horizontales. Pour ce 1er arrêt, il est possible de suivre une strate de grès en particulier qui présente une déformation souple, un pli marqué par une convexité vers le bas. En absence d’éléments permettant de savoir l’ordre de dépôts des couches, indépendamment de ses conditions de genèse, il faudrait parler ici d’une synforme. Si les éléments situés à l’intérieur de la courbure étaient avant la déformation les plus hauts, alors il s’agit d’un synclinal.

Photographie du pli synclinal avec en surimpression une couche de grès que l’on suit.

Une photographie d’ensemble présentant une alternance de synformes et d’antiformes.

En se déplaçant latéralement vers le nord ouest, l’affleurement présente sur une centaine de mètres l’alternance de synformes et d’antiformes d’ampleurs métriques mais dans la partie droite de la photographie nous venons à observer une anomalie. Au niveau de la borne kilométrique, il n’est pas possible de suivre les strates de part et d’autres d’une limite. Les strates sont décalées.

Ainsi à cet endroit, la déformation n’est plus souple mais elle est cassante : il y a eu rupture des roches et déplacement des strates sur une distance de l’ordre de la dizaine de centimètres. Il s’agit d’une faille. Difficile en première observation de dire s’il s’agit d’une faille normale ou d’une faille inverse, les strates à droite de la faille étant particulièrement chamboulés, il est difficile de faire le lien avec les strates bien nettes à gauche.

Ainsi au Carbonifère, des sédiments remplissent un bassin qui s’enfonce progressivement. Sables et argiles se transforment en grès et pélites à la faveur de la diagenèse. Ces roches sédimentaires subissent ensuite des contraintes tectoniques compressives qui entraînent la formation de déformation souple, les plis de type antiforme ou synforme, mais également des déformations cassantes, des failles qui viennent décalé les strates de part et d’autres de celles ci.

Schéma d’interprétation d’ensemble qui viendrait en surimpression sur une photo avec le synclinal et les failles à gauche.

Le deuxième arrêt dans ces terrains Carbonifère se trouve également dans un talus de la même route, plus au sud est du premier. Les terrains sont exactement de même nature : alternance de strates de grès et de pélite. Les plis métriques sont très visibles, alternant antiforme et synforme sur une dizaine de mètres.

La particularité ici est que nous sommes en mesure de visualiser ces plis en trois dimensions en mettant le doigt sur la charnière du pli, qui est sa région de courbure maximale et de prendre la direction de l’axe du pli, qui est la ligne passant par le milieu de sa charnière.

Schéma d’interprétation d’ensemble qui viendrait en surimpression avec les termes charnières du pli, axe du pli.

Il manque les données concernant la direction de l’axe et le pendage que prend ici la charnière ?

(1)(2) Voir

onglet Sources-Auteurs