Le granite de Zaër est un pluton intrusif dans les terrains sédimentaires de l'Ordovicien et du Dévonien de l'ère primaire (paléozoïque) qui l'entourent.

Avec une extension maximale de 40 km sur 12 km, il s'agit du plus grand pluton de ce type au Maroc.

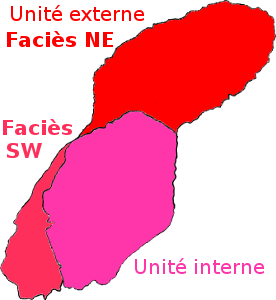

Ce "granite" est constitué de plusieurs plutons qui se recoupent et principalement deux avec une unité externe et une unité interne.

Autour du granite, l'intrusion a provoqué le développement d'une large auréole de métamorphisme de contact dans les terrains sédimentaires du paléozoïque.

Le granite affleure largement dans le fond des vallées ou il se retrouve fréquemment sous la forme d'amas de boules et quelques fois sous la forme de grandes dalles, voire de barres rocheuses.

Sur les flancs de ces vallées, le granite laisse progressivement la place à un sable, l'arène granitique qui résulte de la transformation du granite, l'altération, en particulier sur les plateaux de la région au niveau desquels les rochers ont quasiment disparus..

Composition du massif granitique de Zaër

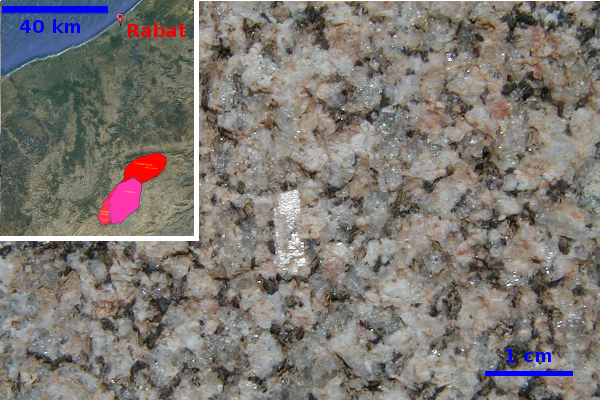

La roche est entièrement constituée de minéraux, elle est dite grenue. Ces minéraux sont principalement au nombre de trois. Il s’agit du mica, du feldspath et du quartz qui définissent un granite. Il s’agit du granite de Zaër.

Les inclusions noires sont des enclaves d’une roche entièrement constituée de minéraux sombres dont la taille oscille en général entre quelques centimètres et quelques décimètres bien qu’elles peuvent, plus rarement, atteindre le mètre.

Le massif n'est pas homogène. Il présente des différences importantes d'aspect et de composition selon les zones étudiées. Il est composé d’un ensemble de plusieurs roches apparentées au granite, des granitoïdes, ce sont les faciès granitiques.

Deux grands faciès, une unité externe et une unité interne, sont distingués. Ils peuvent, eux-mêmes, être subdivisés en sous-groupes comme le faciès SW et NE de l'unité externe. Chacune de ses unités possèdent une composition minéralogique propre qui permet de la classer parmi les granitoïdes.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les enclaves, boites noires du granite de Zaër

Enclave microgrenue mafique (EMM) à couronne siliceuse (Faciès

NW)

Les enclaves sont des zones hétérogènes

par rapport au reste de la roche. Celles du granite des Zaer présentent

une grande diversité à la fois de composition et de structures, selon

les

faciès du granite.

Elles sont riches en informations sur l'origine

et la mise en place du granite.

Principales catégories d'enclaves :

|

Enclaves : |

Origine : | Intérêt : |

|

Enclaves microgrenues

(EM)

|

Résidus de magma originel |

renseignent sur la composition

du magma initial et les échanges subis par la suite. |

|

Schlierens |

Figures de mouvements à l'intérieur du magma |

permettent de localiser la zone d'injection

du magma. |

Xénolites |

Encaissant : roche extérieure au magma |

renseignent sur les échanges

entre l'encaissant et le magma. |

Restites |

Résultat de la fusion d'autres enclaves |

évolution ultime des enclaves lorsque tous les échanges possibles ont été réalisés. |

L'ensemble des enclaves permet de déterminer l'évolution du magma à l'origine du granite et de ses faciès. Elles subissent des échanges plus ou moins importants avec le magma et prennet alors différents aspects selon la source de l'enclaves et l'importance des échanges réalisées. Elle révèle le rôle très important de la fusion de la roche encaissante dans la mise en place des granitoïdes de Zaër.

Les enclaves de l'unité externe

:

Dans le faciès SW, le granite présente

des enclaves nombreuses et d'assez grandes tailles correspondant à une

évolution moins

marquée des enclaves et une homogénéisation moins

grande du magma. Le pluton s'est mis en place assez rapidement.

Dans le faciès NE, les enclaves sont plus petites et moins nombreuses indiquant une évolution plus longue ayant laissée les échanges se réaliser et le magma s'homogénéiser partiellement. Le pluton a cristallisé plus lentement.

Les enclaves de l'unité interne

:

Le leucogranite ne présente pas d'enclaves

mis à part quelques fragments de granite arrachés à l'unité externe

lors de sa mise en place. Ce magma a pu mûrir longuement et le

pluton présente un aspect très homogène.

L'histoire de la mise en place des plutons telle qu'elle a été reconstituée peut se résumer ainsi :

La datation des unités du granite des Zaër

La datation a été effectuée par radiochronologie selon la méthode du Rubidium/Strontium.

Des mesures Rb-Sr réalisées séparément sur les

deux unités granitiques interne et externe ont été réalisées.

Les résultats sont fournis dans les tableaux ci-dessous. Ils permettent

de dater les granites.

Unité

externe à biotite

(Granodiorite)

|

Echantillon

|

Localisation | Nature | 87Rb/86Sr | 87Sr/86Sr |

|

ZR10

|

SW

|

Granite

|

0,743

|

0,70802

|

|

ZR9

|

SW

|

EMM

|

0,198

|

0,70488

|

ZR6

|

NE

|

Granite

|

1,89

|

0,7131

|

ZR5

|

NE

|

EMM

|

3,18

|

0,71788

|

Unité

interne à 2 micas

(Leucogranite)

|

Echantillon

|

Localisation | Nature | 87Rb/86Sr | 87Sr/86Sr |

|

ZR10

|

SW

|

Granite

|

0,743

|

0,70802

|

|

ZR9

|

SW

|

Granite

|

0,198

|

0,70488

|

ZR6

|

NE

|

Granite

|

1,89

|

0,7131

|

Un scénario de mise en place du granite

Modèle de pétrogenèse du pluton

granitique composite de Zaër (1)

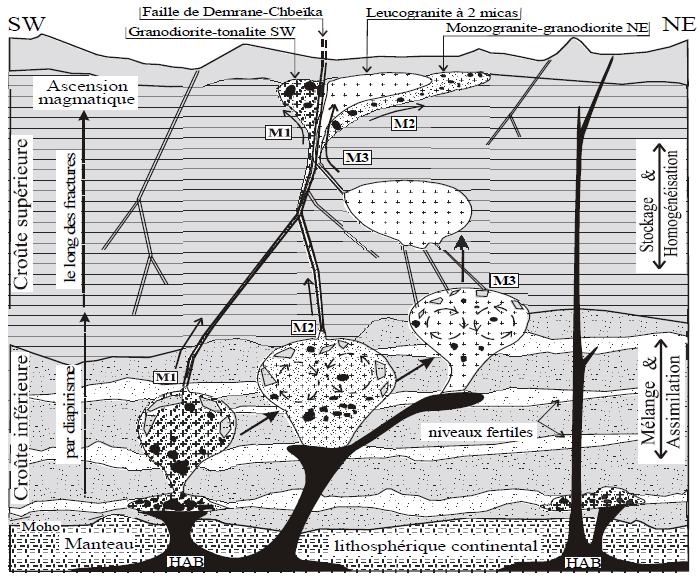

1. la fusion partielle du manteau est à l'origine d'un magma de composition de gabbro.

2. ce magma s'injecte dans la croûte entrainant sa fusion partielle.

3. les produits de ces deux fusions se mélangent prenant une composition de granodiorite. Dans le magma, l'homogénéisation entre les éléments de différentes origines se fait progressivement au cours du temps.

4. la remontée du magme se fait à travers des cassures de la croûte matérialisée en surface par la faille de Demrane-Chbeïka qui conrrespond à la zone d'injection du magma.

5. un premier pluton (M1) se met en place en deux temps. Plus vite dans la partie sud-Ouest (SW) sans permettre une bonne homogénéisation du magma qui conserve de nombreuses enclaves bien différenciées. Un peu plus tard dans la partie nord-est (NE) à partir d'un magma mieux homogénéisé et donc moins riche en enclaves différenciées (M2).

6. bien plus tard, après un long stockage du magma, le second pluton de nature leucogranitique (M3) se met lui aussi en place, il ne contient pratiquement plus d'enclave et le pluton est très homogène.

Le pluton composite est de nature calco-alcaline. Il resulte du mélange d'un magma de fusion mantellique et d'un magma anatexique. Il s'agit d'un pluton formé dans un contexte de collision lors de la formation de la chaine hercynienne ou juste après.

L'auréole

de métamorphisme du granite de Zaër

baguettes centimétriques d'andalousite dans un schistes

Autour du pluton, le magma est à l'origine d'un métamorphisme de contact dans les roches sédimentaires dans lesquelles il s'est injecté.

Ce métamorphisme d'origine thermique a développé une auréole dont l'épaisseur varie de 1,5 à 4 km. Différentes zones ont pu être distinguées mais surtout à partir d'observations microscopiques. A l'oeil, c'est surtout l'andalousite qui est observable.

Selon le type de roches concernées, le métamorphise prend des formes différentes :

-

dans les schistes, les quartzites et les grès : dans ces roches l'andalousite constitue le principal minéral index du métamorphisme,

-

dans les calcaires, ce sont des skarns qui se forment, résultat de la recristallisation du calcaire.

Légende :

- auréole de métamorphisme

- faciès externe, zone à arène grise

- faciès interne, zone à arène claire

L'altération du granite est importante et produit une arène granitique qui peut atteindre jusqu'à 50 m d'épaisseur. Cette altération, qui a demarré à l'Eocène, se poursuit toujours mais beaucoup moins rapidement qu'à ses débuts.

Les différences entre les deux faciés du granite sont à l'origine de deux types d'arènes qui peuvent être facilement distinguée, y compris sur des vues aériennes.

Le faciès externe produit une arène plutôt grise,

alors que le granite du faciès interne produit une arène plus blanche, caractérisée

par la présence de cristaux de muscovite.

La végétation est également

beaucoup plus clairsemée sur cette arène. Ce qui donne

parfois un caractère lunaire aux paysages de cette région.

Arène et Granite

(1)(2)(3) Voir

onglet Sources-Auteurs